FPV4Resilience

Projekttitel: Gesteigerte Klimaresilienz von Standgewässern durch ertragsoptimierte schwimmende PV

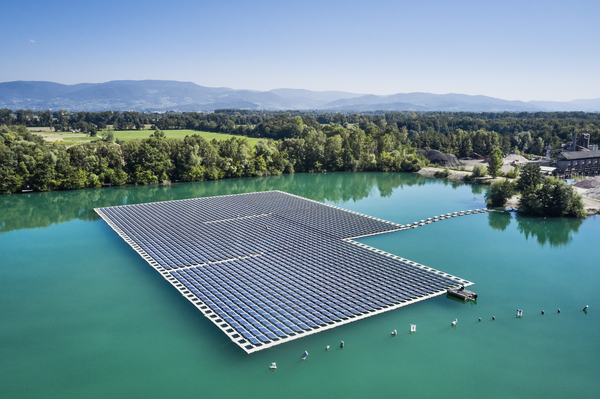

Floating-PV (FPV) stellt in Europa eine vergleichsweise neue Technologie mit beachtlichem globalem Potenzial dar. Hierbei werden die PV-Module schwimmend auf Unterkonstruktionen auf dem Wasser platziert, was sowohl auf Binnengewässern als auch auf dem Meer erfolgen kann. Dadurch werden Nutzungskonkurrenzen an Land wie bspw. mit der Landwirtschaft vermieden. Auswirkungen von FPV-Anlagen auf die Hydrologie und das Ökosystem des beherbergenden Gewässers sind zu erwarten, aber noch unzureichend erforscht, obwohl sie die Grundlage für Genehmigungsverfahren zum Bau und Betrieb solcher Anlagen bilden.

Ein wichtiger Aspekt der noch unklaren Wechselwirkung zwischen Gewässer und FPV-Anlage ist die Klimaresilienz des ersteren. Die europäischen Seen werden infolge des Klimawandels Veränderungen hinsichtlich ihrer thermischen Eigenschaften erfahren. Durch Auswirkungen auf die Durchmischung (Mixis) und Trophie der Gewässer kann es zu starker Beeinträchtigung und in manchen Fällen sogar zum kompletten Verlust aquatischer Ökosysteme kommen. Außerdem kann die Funktion der Seen als Kohlenstoffsenke und damit als Klimaregulatoren maßgeblich beeinflusst werden.

Ziel des Projekts ist es, die Auswirkungen mehrerer FPV-Anlagenkonfigurationen auf verschiedene Seentypen zu untersuchen. Dies soll genutzt werden, um bei der FPV-Anlagenplanung betroffene aquatische Ökosysteme bestmöglich vor Klimawandel bedingten Veränderungen abzuschirmen. Anhand verschiedener Faktoren wie bspw. Flächenbelegungen oder Modulneigungswinkel soll eine Beeinflussung der Energiebilanz im See berechnet werden, welche sowohl den Einflüssen des Klimawandels größtmöglich entgegenwirkt als auch Stromerträge maximiert. Thermische und ökologische Senkengrößen werden dabei durch ein an FPV-Belegungen angepasstes hydrologisches Modell berechnet und die Stromerträge der jeweiligen FPV-Aufständerungen durch die Ertragssimulationen mit der ISE-Software Zenit. Die schwimmende PV verspricht nicht nur gesteigerte Erträge durch den Kühleffekt des Gewässers und weniger verschmutzte Module, sondern auch zukünftig geringere Stromgestehungskosten als vergleichbare Landanlagen durch wegfallende Aufbereitung und Pflege der Aufständerungsfläche. Darüber hinaus beeinflussen FPV-Anlagen durch Abschirmung der Einstrahlung und Materialabscheidungen die Gewässerthermik und -ökologie. Einerseits kann die Klimaresilienz des Gewässers durch verminderte Verdunstung und gehemmtes Algenwachstum erhöht, andererseits aber auch die bestehende Gewässerökologie gefährdet werden.

Dieses Projekt soll quantitativ die Wechselwirkung der FPV-Anlagenkonfiguration und Klimaresilienz des Gewässers erörtern. Weiter soll aus hydrologischen und meteorologischen Kenngrößen eine zweckmäßige Definition der Klimaresilienz von Standgewässern abgeleitet werden. Anschließend werden über Simulationen die sogenannten Pareto-Optima von FPV-Stromertrag und Klimaresilienz bestimmt und mit Messdaten abgeglichen. Das bedeutet, dass der maximale Stromertrag unter höchstmöglicher Klimaresilienz oder die maximale Klimaresilienz des Gewässers bei höchstmöglichem Ertrag (Pareto-Optimum) durch die Anpassung von Anlagenparametern wie bspw. der Flächenbelegung oder Modulneigungswinkel abgeschätzt wird. So kann das Projekt dazu beitragen, Anlagenplanungen um ökologische Fragestellungen zu erweitern sowie Genehmigungsverfahren für FPV-Anlagen zu beschleunigen.

Weitere interessante Informationen: